羅源古街唱響古韻新聲

林可彝故居

在後張巷非遺館,孩子體驗製作花燈。

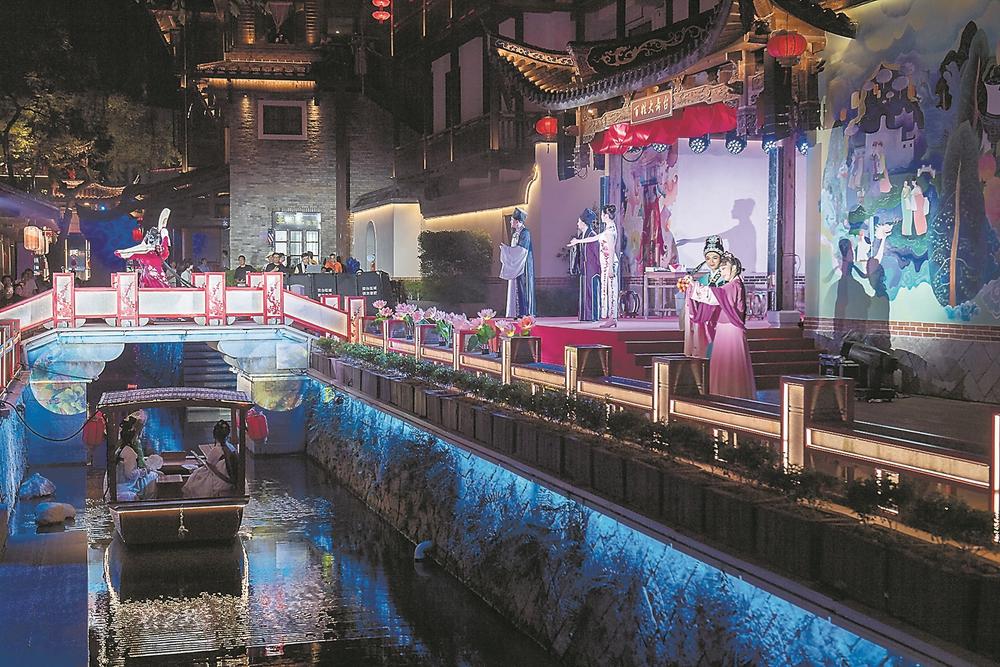

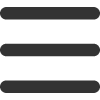

通過改造,溪尾街昔日惡臭的小溪成了省實驗閩劇院演員沉浸式錶演的舞臺。

畬女為遊客梳起鳳凰髻。

後張巷

在溪尾街,孩子吆喝著向遊客售賣他們自己製作的當地特色非遺剪紙作品。

在溪尾街,省實驗閩劇院演員進行沉浸式閩劇表演。

核心提示

習近平總書記在《〈福州古厝〉序》中提到:“保護好古建築、保護好文物就是保存歷史,保存城市的文脈,保存歷史文化名城無形的優良傳統。”2024年5月6日福州市出臺的《福州市歷史文化街區保護管理辦法》規定,歷史文化街區管理遵循“市級統籌推進、屬地統一管理、協同高效配合、共治共建共用”的原則,保護歷史遺存的真實性、維持街區風貌的完整性、維護城市文脈的延續性,正確處理保護與發展的關係。

近年來,羅源縣深挖歷史文化資源,已完成溪尾街、後張巷、聖水街、文錦街四個歷史街巷的改造提升。羅源縣在城市改造中採用“修舊如舊、以古為新”的原則,對傳統建築的保護修繕堅持“輕拿輕放”“原汁原味”,對歷史文化街區的改造堅持“原生態”“以用促保”,留住歷史底蘊,重新植入業態,使老建築重煥生機。

“草橋夜市”勝景重現

“清早起來什麼鏡子照,梳一個油頭什麼花兒香……”1月31日,夜晚的溪尾街傳來戲迷們熟悉的摺子戲《賣水》。當晚,福建省實驗閩劇院的演員來到溪尾街為當地群眾獻上一場精彩的摺子戲表演,為新春的溪尾街增添趣味。

夜色漸深,記者來到溪尾街歷史文化街區,隨著擁擠的人潮走到橋頭,只聞民族弦樂聲悠揚于街道。觀眾沿溪而坐,凝神靜聽。連廊懸挂的燈籠搖曳生影,水霧緩緩升起,朦朧間似回到了百年前的“草橋夜市”。

春節期間,溪尾街張燈結綵,大榕樹上挂滿了各種祈願的木牌。在百姓大舞臺兩側,繪製著各种經典的閩劇人物形象、精美的動態插畫場景。“漢韻青”服飾體驗館生意火爆。店內提供特色粧、服裝出租、攝影等服務。遊客紛紛體驗漢服、畬服的粧造,店員忙得不亦樂乎。

“橋頭徹夜歡,嘈雜每盈耳。才歇管弦聲,書聲又四起。”這是明朝羅源籍詩人林元鑄對當時溪尾街草橋夜市的描寫。當地居民告訴記者,溪尾街曾是羅源縣經濟繁榮的中心地帶,過去北溪與大海潮水相連,夜幕降臨後,小篷船和舢板溯溪而上到草橋邊。船隻載滿一籃一籃的生鮮魚貨。“鮮墨魚呀!”“鮮黃魚呀!”一時間,叫賣聲不斷。有些居民提著燈,在沿街商鋪點起燈籠。燈光點點,草橋夜市好生熱鬧。街上,有挑著扁擔叫賣的,有變著戲法的……南來北往的商販、前來採買的居民等會集此處,繪就了羅源版“清明上河圖”。

今年78歲的老肖和街坊鄰居聚集在新建的風雨連廊裏,聽著熟悉的閩劇唱腔,小時候與玩伴一同玩耍的記憶又浮現眼前。歷史文化街區承載著人們舊時的生活記憶,街區和古建築相互呼應,古建築坐落其中,成為凝固的歷史。人們對古街的情感,正是源於它的歷史和記憶。

隨著歷史的變遷,羅源城內的縣署、文廟建築群等現已無存,唯有位於曾經縣署東側的城隍廟留存至今。城隍廟是羅源縣內具有代表性的傳統建築,始建於宋紹興年間,依次由前埕、戲臺、前殿、後殿共四進建築組成,通面寬約20米,通進深約100米,總建築面積1820平方米,是羅源縣第六批縣級文物保護單位。

福州市文物保護工程專家庫專家邱守廉告訴記者,羅源縣城隍廟的體量不小,是目前省內保存相對完整、單體建築面積較大的城隍廟。在過去的歲月中,由於種種原因,城隍廟一度腐朽嚴重。

為賡續城市歷史文脈,羅源縣將城隍廟修繕列入為民辦實事項目,于2020年6月初啟動修繕工作。在古建專家的指導下,對殘損嚴重的藝術構件、壁畫等採取搶救性維修;對風火墻、彩繪等則力求恢復歷史原貌。

不僅是羅源縣城隍廟,不少記錄在古詩中的傳統建築,如今還可窺見真顏。城中心的標誌性建築萬壽塔保留在原址上,坐落在南門外蓮花山的聖水寺至今是羅源的名勝古跡。城內留存的巷弄、民居,多分佈在萬壽塔以西的後張、李園坂、西大路、孝巷等地,且古建築連續成片,大體保持城鎮聚落密集的建築形態。羅源縣古建築總量和面積在福州各縣中位居前列,尤其明代民居留有20余座,在全國縣城中都算是粲然可觀。

隨著社會生活的發展,羅源的街巷慢慢開始老舊、衰敗,熱鬧的街巷被留存在文人的筆墨中,成為居民口中相傳的故事。如果不及時保護,街區文化可能會就此消失殆盡。

在古城區,溪尾街原有的河道被新建的民居遮蔽;受生活用水的污染,溪水也變得十分渾濁,難以看出曾經的熱鬧繁華。舊城區內老房子居多,由於年久失修,街面雜亂蕭條,大部分老舊房屋、傳統建築沒有得到很好的保護,且衛生條件差、基礎設施建設滯後,嚴重影響群眾的生活品質。

2021年,溪尾街進行改造提升工程,拆除街道不協調建築,使原有河道展現出來,並對其進行改造。改造時,將原有明清建築進行加固,而後再實施修復工作。在外立面上增加以具有福建地方特色的老杉木為原材料的木結構構件,包括跑馬廊、一碼三箭中式門窗、明清時期特色披檐以及倣古墻帽等。同時,增設傳統風雨廊,使河道、街道保持原有街巷的空間尺度感。在溪尾街入口處,還增加了傳統牌坊,並且修復了當時的戲臺和古崇德橋,恢復了溪尾街的歷史意象。

福建省實驗閩劇院專家組多次來羅源考察,發現溪尾街非常適合作為沉浸式演出的實驗場地。經羅源縣和省實驗閩劇院多次對接商討,院地雙方決定共同建設溪尾街閩劇文化藝術一條街。在溪尾街打造非遺文化集群業態,促進文旅消費,進一步推動文旅經濟發展,重現當年“草橋夜市”的繁榮景象。

古街改造“原汁原味”

承載著羅源人民記憶與精神的古街被埋沒在市井中,許多歷史建築急需保護;人們的生活品質也需要改善。如何同時權衡二者,成為保護改造工作中亟待解決的問題。

羅源縣在文化遺産保護修繕提升中,採用政府主導、公眾參與、專家指導的建設思路,秉持“修舊如舊、最小干預、留住記憶”原則,摒棄“大拆大建”,力求“花小錢、辦大事”,最大程度地保留歷史原貌、文化韻味。

針對後張巷保存完好的明清建築群,改造工作是“多做減法、少做加法”。後張巷內街區格局清奇,古建築風貌完好,羅寧古官道穿街而過,街內有張氏大院、黃銓故居等11棟保存較完整的古建築,不可移動的文物保護點2處,是羅源現存面積最大的明清建築群之一。

在改造中僅拆除佔道建築,恢復巷道風貌,改造老舊管網。更加注重保留街區原有脈絡和生活環境,保留原生態的生活氣息。現有的16處歷史建築,絕大多數仍是原住民居住。世代居住在黃氏民居的黃先生介紹説:“家裏的古厝建於明朝,至今已有約500年曆史,現在仍有6戶人家居住。”

改造後的後張巷,被選為電視劇《那山那海》的拍攝地之一。其保留原有建築的街道充滿了歷史的韻味,讓人一下子就回到記憶中。走進後張巷,映入眼簾的便是這幅自然愜意的景象:斑駁的磚墻,街上奔跑嬉戲的孩童,院內品茗的三五好友……在後張巷的改造中,羅源縣堅持保留其特有的生活氣息和人文關懷,保留原住民的生活環境,並且充分挖掘街區內人文歷史、宗族文化、畬族非遺文化以及狀元文化內涵。

在北門巷內,在城隍廟附近,還有不少歷史建築。其中一座是中國早期馬克思主義傳播者林可彝的故居。由於年久失修,鬥拱、雀替等木構件糟朽嚴重。修復團隊遵循“修舊如舊”的原則,查閱大量相關資料,並邀請省、市古建專家及縣民俗專家到場探討研究確定方案,從材料、工藝上嚴格把關構件修復。在修復工藝上,儘量按照古法修復,例如地面採用“三合土”工藝進行恢復,未涉及安全問題的部分儘量保留。

“每一塊石磚、每一根梁柱,都‘以舊為美’。有的要在舊貨市場上千挑萬選,盡最大可能地保留原貌。”羅源縣住房和城鄉建設局古厝保護中心主任陳武説。

看到修繕後的林可彝故居,林可彝的長孫林國經老先生十分激動。曾經雜草叢生的後院,已重現昔日面貌。“祖父就在這座宅子里長大,修繕完成意義重大,我們家每個人都非常高興。”林國經説。

雖然對城隍廟和林可彝故居進行了保護修繕,但周邊環境的提升改造卻遲遲沒有行動。早在2017年,羅源縣就啟動岐陽片區城中村改造,對區域內文物、歷史建築進行保護性修復。城隍廟附近的老舊小區改造後已建成了高樓,但如果將城隍廟等傳統建築所在區域進行相同的開發,就會丟失屬於羅源的歷史記憶。

“開發一味圖新,就會毀掉歷史文化記憶。但簡單強調保留,也不利於發展。”陳武説。考慮地塊的特殊性,選擇先將原址保留修繕,謹慎考慮最適合的開發改造方案。

位於南門外的聖水街,是通往全國重點文物保護單位聖水寺棲雲洞十八羅漢造像的必經之路。“對聖水街的改造,堅持‘以舊修舊’,力求在還原昔日繁華景象的同時,進一步優化街道功能佈局、細化空間形態,打造一個文脈傳承的特色文化街區。”鳳山鎮統戰委員吳賢説。

2023年3月,聖水街立面改造工程及革命烈士陵園周邊環境綜合改造工程全面竣工。整改後,乾淨整潔、規劃有序的街道面貌令人賞心悅目,獲評2023年福州市“十佳精美小街巷”。

歷史街區“活化新生”

隨著交通格局的改變,老城隨著居民一同老去,但古街依然承載著過往的歷史和記憶。想要讓這份記憶傳承下去,歷史街區該如何再度煥發生機?

“羅源城區的古街很有味道,過去我就住在這裡。改造後的溪尾街和後張巷串聯,走在古街區,還能看到當年生活的影子,能真實感受到城市記憶的點點滴滴。”一位居民跟記者分享。

如今的後張巷,羅源縣非遺傳承人之家、羅源非遺展示館、羅源縣非遺産品體驗館相繼入駐。畬醫畬藥、畬族服飾、七境茶等羅源非物質文化遺産展示,還有原創的、各種帶有畬族色彩的文創品,吸引著往來的遊客。這裡,儼然成為羅源非物質文化遺産展示的新地標。

“去溪尾街看表演嗎?”已經成為當地居民相互問候的口頭禪。溪尾街已成為閩劇藝術街區。春節期間,省實驗閩劇院為羅源量身打造的大型沉浸式閩劇演出《明月照溪尾 福氣滿羅源》精彩上演。演員手捧荔枝,唱起熟悉的《荔枝嘆》,引得眾人目光聚集。

實景演出結合歷史街區傳統特色建築,將閩劇文化與羅源畬族文化等當地文化充分融合,溪尾街內4個舞臺點連成線,隨著劇情的推動,吸引了不少年輕觀眾的興趣。

“羅源有非常濃厚的閩劇文化氛圍,擁有堅實的觀眾基礎,只要一有閩劇上演,戲迷一定會蜂擁而至,過去的羅源閩劇團更是享有盛譽。”羅源縣文化體育和旅遊局文化市場綜合執法大隊教導員陳雯説。

“省實驗閩劇院與羅源縣文旅局合作,在溪尾街設立國家級閩劇傳承名人工作室、福建省實驗閩劇幫扶基地和閩劇文化實景演出基地。我們相信,有著400多年曆史的閩劇和羅源的畬風海韻攜手,一定能碰撞出不一樣的火花。”福建省實驗閩劇院院長周虹説。

為提升街區的文化品位,溪尾街以文化旅遊為載體,吸引多元化業態入駐,在推動街區商貿服務業發展的同時,打造符合羅源特色的文旅品牌。同時,充分利用省實驗閩劇院品牌和人才優勢,把羅源打造成閩東地區閩劇文化藝術交流中心和閩劇人才培訓中心,更好地傳承優秀本土歷史文化遺産,打造非遺文化産業集群業態。

羅源縣住建局局長黃秀建説,羅源縣對標福州三坊七巷,確定了打造精品歷史文化街區的理念。2025年,後張溪尾街歷史文化街區獲得省級街區重點改善提升補助資金500萬元,將繼續實施改善提升工作,編制街區保護規劃,計劃修繕活化利用10棟古厝,打造閩劇文化集中展示區域,整治提升300米街巷。

位於羅源縣城北大路41號的陳姓民居始建於清代,兼具羅源地方特色與南洋風格,是文錦街的歷史建築之一。自2022年3月起,羅源縣以“微改造”理念對該建築進行為期3個月的修繕提升。目前,該建築已被活化利用為“文藝家之家”,引入羅源縣作家協會、美術家協會等9個協會,阮余群工作室等3個工作室,福州十邑攝影創作羅源工作站等,成為集創作、展覽、演藝等功能為一體的文藝共用基地。

為實現便民利民的初衷,取“文化昌盛,錦繡羅川”之意,羅源縣謀劃了“文錦街”項目。1月1日,文錦街正式開街。依託北門歷史街巷,在歷史建築群體中植入現代元素,創新活化利用機制,積極引入新型業態,將城隍廟、林可彝故居等歷史文化建築巧妙融入現代商業設計,搭建以文化商務與金融為主體的商業圈,對歷史文化街區進行業態植入與開發,進一步激活了文旅經濟新動能,為歷史文化保護提供了強大後勁。(記者 莊嚴 通訊員 林晉如 劉其燚 文/圖)

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002