“海上大熊貓”,為何愛上福建?

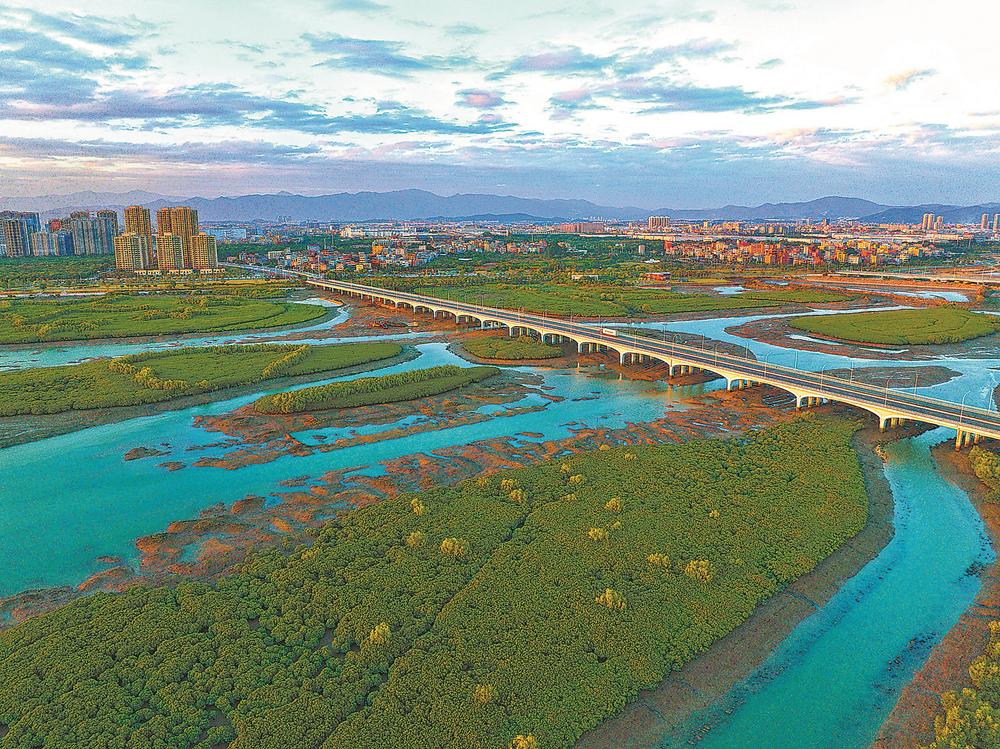

廈門杏林灣風景如畫。林志傑 攝

南安市紅十字海上救護志願服務隊拍攝的中華白海豚 鄭萬健 攝

去年9月26日,在廈門西海域,救助人員正準備放歸我省首次成功救助擱淺的中華白海豚。林梓健 攝

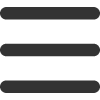

廈門翔安區下潭尾紅樹林公園是廈門的“城市之肺”。張春玲 攝

“樂寶”放歸現場 楊江參 攝

挖水坑讓海豚保持身體水分。許僑意 攝

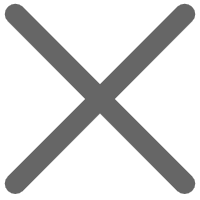

近年來,南安市著力推進安海灣(水頭段)綜合整治,區域海洋環境品質明顯提升。圖為南安水頭鎮五里橋畔休閒慢道觀景平臺。鄭曉強 攝

核心提示

元旦當天,泉州海事局南安海事處執法人員在成功大橋附近水域巡航過程中,偶遇中華白海豚。近年來,泉州海事執法人員每年都會在圍頭灣近岸水域偶遇中華白海豚。中華白海豚被稱為“海上大熊貓”,對海洋水質環境十分敏感,被視為衡量海洋生態環境的活指標。海豚時常出現,表明泉州沿海海域水質狀況良好。

近年來,福建省高度重視對中華白海豚等水生野生動物的保護工作。去年9月,泉廈兩地首次協同成功救助並放歸中華白海豚,這也是全國首例成功案例。為更好地救助受困、受傷的水生野生動物,福建省先後在廈泉等地設立了水生野生動物救護站,成立了福建省水生野生保護動物救護聯盟,在藍色的海洋之畔構築起溫暖的生命港灣。

“看,這就是‘樂寶’,時隔這麼多天,它終於又出現在我們的眼前。”上月初,在福建省水産研究所的辦公室內,福建省水生野生動物救護研究中心負責人蔡建堤欣喜地向記者展示一隻中華白海豚在廈門灣暢遊的身影。

“樂寶”正是去年9月福建省首次成功救助並放歸的中華白海豚。在放歸後的半個月,“樂寶”在廈門西海域重新出現在人們的眼前。“這説明我們的救護是成功的。”蔡建堤説。

中華白海豚,單從名字就可以得知,它和我們的關係之近。18世紀,一位瑞典牧師乘船抵達中國時,看到一隻乳白色的海豚,給它命名“中華白海豚”。而福建一帶的漁民與它打交道的時間則更早,他們親切地稱呼白海豚為“媽祖魚”,但其實白海豚真正的學名叫作“印度洋—太平洋駝背豚”。

如今,中華白海豚作為易危物種,在全世界僅剩約6000頭,約80%在中國長江以南的近岸海域。福建九龍江入海口是中華白海豚的主要分佈區之一,多年來,福建省高度重視對中華白海豚的保護工作,多舉措保護中華白海豚及其棲息地,為中華白海豚構建起了和諧舒適的生存家園。

“樂寶”救護記

“‘樂寶’是一隻黏人的小海豚,人一靠近就會貼上來。”説起“樂寶”,泉州歐樂堡海洋王國樂園海豚館館長遲騰飛的語氣中滿是喜愛。

他一邊説著,一邊翻看手機相冊,不一會兒便給記者發來幾段和“樂寶”互動的視頻。視頻裏,“樂寶”活潑地擺尾,繞著他來回游動,已看不出最初的病容。

“樂寶”,寓意“快樂健康的寶貝”,是泉州歐樂堡海洋王國樂園水生野生動物救助站(以下簡稱“救助站”)眾人共同給編號J0029白海豚取的名字,它是一隻4歲左右的亞成體雌性白海豚,長期與母親生活在廈門西海域—九龍江口一帶海域。“被發現時,‘樂寶’體形消瘦、體力虛弱、呼吸無力。我們判斷是因為長期沒有進食。很可能是為了獲取食物,才誤入這片海域的。”救助站主任成林説。

搶時間,是這次成功救助的關鍵。獲悉有海豚重傷擱淺在南安海域灘塗後,福建省海洋與漁業局第一時間協調福建省水産研究所水生野生保護動物救護研究中心、南安市農業農村局及救助站啟動救助工作。“接到通知後,我們一批人員火速動身,另一批人員提前整理、歸類好救援物資,確保救援流程無縫銜接。”遲騰飛説。

從去年8月17日“入住”救助站,到9月26日被健康放歸至廈門西海域,在40天全天候“新生兒”般精心照顧“樂寶”的過程中,每個流程環環相扣、無縫銜接。

事實上,對於中華白海豚的救助,並無太多前例可循。因此,“類人化”治療是此次成功救助的特色之一。針對“樂寶”存在心肺功能受損、吸入性肺炎、營養不良等狀況,救助站對“樂寶”給予靜脈輸液、肌肉注射、霧化吸入、插管灌胃等治療。甚至還為“樂寶”挂上了骨科“專家號”,請來泉州臺商投資區醫院的骨科主任以海豚骨架模型為參考,為“樂寶”正骨復位,解決胸鰭脫臼的問題。

在飲食上,從流食到正常飲食,救助站根據“樂寶”的腸胃恢復情況精心調配。根據“樂寶”原先所在的海域情況,分析它的喜好,並結合所需營養,為“樂寶”定制多元化的“營養餐”。吃得舒心,也要“住”得開心。遲騰飛介紹,救助站還安排了24小時不間斷的看護,工作人員輪流在水下與“樂寶”互動,避免“樂寶”精神沉鬱。

愛之深,憂之切。“樂寶”身心健康逐漸好轉,也愈發黏救助人員。“發現這個情況後,我們就不敢和它親密接觸了,擔心産生二次傷害。”遲騰飛表示,“樂寶”狀況穩定後,救助站立刻將野化訓練提上日程,提供活體魚讓其自行捕食。

10多天的野化訓練後,“樂寶”在廈泉兩地相關單位的護送下,回到了自幼成長的海域。“中華白海豚野外種群很少,放歸有利於種群繁殖,利大於弊。”回想起“樂寶”盤旋而後直赴藍海的畫面,遲騰飛神情中流露出不捨但也有欣慰。

海洋生命力的“晴雨錶”

去年11月初,研究人員在廈門西海域再度觀測到“樂寶”的蹤跡,這次救助終於畫上一個圓滿的句號。

“在我們的眼中,中華白海豚是‘家人一般的存在’。”當被問起要如何從成千上萬的影像裏識別出每一頭獨一無二的白海豚個體時,蔡建堤興奮地向記者做起了科普。他説:“白海豚的身體特徵可以類比成人類的指紋,通過背鰭的形狀、缺口以及身體上的斑點或斑塊,得以區分出每一頭獨特的個體。”

然而,與指紋的恒久不變不同,中華白海豚隨著年齡的增長,其花紋會發生明顯的變化。剛出生的中華白海豚呈深灰色,童年時期呈灰色,隨著逐漸成年,身體會出現白色斑點,直到老年變成幾乎通體鉛灰色。有時因劇烈運動,在捕魚、跳躍時,毛細血管充血,看起來就是粉紅色。

因此,研究人員需要進行連續、長期、系統的監測,通過持續跟蹤來避免誤判。

“如今,保護中華白海豚,保護區已經開始應用多種高新技術措施,對它們進行立體監測,從而及時發現問題並提供救護。”廈門中華白海豚文昌魚自然保護區事務中心主任蔡立波介紹,“從2021年開始,我們通過兩期的建設,在白海豚活動的區域設置高清攝像頭,24小時跟蹤,用演算法來識別海豚,看看海豚編號是多少,活動區域在哪。接下來是要立體地監測,水面上,我們自己的執法船出去巡邏;水下的監測,白海豚是靠聲吶系統來判定方向,我們是通過聲波來監測海豚的數量、活動區域;如果運用無人機,可直接飛到上空對白海豚所在區域進行拍攝。”

“中華白海豚對水質要求極高,是海洋生命力的‘晴雨錶’,中華白海豚的生存情況反映了近岸海洋生態系統的健康狀況。”蔡建堤表示。如今,廈門是全國少有的能在城區海域看到中華白海豚的地方,然而在20世紀八九十年代,廈門海域的白海豚卻一度明顯減少。

“中華白海豚生性活潑,喜歡棲息在亞熱帶海區的河口鹹淡水交匯水域。由於活動範圍與人類活動區域高度重疊,城市發展建設、海洋工程、海上航運及意外擱淺等因素,都有可能讓中華白海豚種群受到威脅。”蔡建堤告訴記者,中華白海豚保護的難度與大熊貓相比要大得多。廈門的白海豚生活在城市裏面或者城市周邊,面臨更多人類活動的影響,保護難度也更大。

讓“微笑天使”永遠歡笑

海豚的嘴巴天然就帶有向上的弧度,更讓人們覺得親近,人們稱它們為“微笑天使”。記者在採訪中了解到,目前,全國各地的海豚種群面臨的生存問題幾乎是一樣的。

首先是棲息地的衰減,如近岸城市化、填海造陸、港口建設、海岸工程等因素,造成中華白海豚的棲息範圍越發縮小。其次是人為活動干擾,比如海洋建設和輪船航行造成的海洋噪聲、高密度捕撈等。最後是種群地理隔離,由於近岸建設和養殖,影響了海豚的棲息地,白海豚的種群間並不相連,只是孤立地存在著。農業部2017年發佈的《中華白海豚保護行動計劃(2017—2026年)》提到,由於我國中華白海豚棲息地嚴重片段化及種群數量持續減少,廈門、汕頭和珠海的中華白海豚種群間沒有發現任何個體交流的證據,一些種群日趨老化,遺傳多樣性較低。

1997年,廈門建立了全國首個省級中華白海豚自然保護區,並於同年10月頒布了《廈門市中華白海豚保護規定》。2000年,經國務院批准,該保護區升級為廈門珍稀海洋物種國家級自然保護區。2005年,全國首個中華白海豚救護繁育基地落地火燒嶼,發揮起珍稀海洋物種救護、海洋意識科普教育功能、鯨豚科研交流平臺等重要作用。

“現在20多年過去了,每一年政府都對白海豚基地進行投入,包括海洋生態的修復、增殖放流、海岸工程的監管、網箱的整治、清淤、海堤開口等。”原廈門中華白海豚文昌魚自然保護區管理處調研員辛建軍表示,現在整個白海豚的生存環境比以前有明顯的改善,種群數量相對比較穩定。

除了上述的措施,廈門還成立專家組,在中華白海豚聲學研究基礎上,先後規範船舶航行航速的限制(10節以下),海上爆破藥量的限制(138公斤以下)及毫秒微差爆破方法、聲墻驅趕法及禁止養殖捕撈等,保護中華白海豚種群及棲息生境,為國內外中華白海豚保護技術的發展提供了先進經驗和示範。

為給中華白海豚等海洋生物提供充足餌料,恢復廈門海域的水生生物資源,廈門市自2003年起開展增殖放流,截至2024年9月,廈門市海洋發展局累計放流種苗超過80億單位。

出臺全國第一部保護中華白海豚的地方性規章,製作全國第一首保護中華白海豚的公益歌曲,在全國首先倡議成立了中華白海豚保護聯盟……近年來,廈門乃至福建在保護中華白海豚方面做了很多首創性工作。

此外,除了始終如一地對中華白海豚展開定期監測,為它們精心守護賴以生存的家園之外,近年來福建省更是積極地建起了一座座水生野生動物救護站,為那些遭遇困境的水生動物點亮了希望的燈塔。

2021年以來,我省已設立6個水生野生動物救護站,共救助擱淺、受傷、誤捕水生野生動物134起、497隻。此次參與救助工作的泉州歐樂堡海洋王國樂園水生野生動物救助站正是其中之一。

“保護水生野生動物就是保護我們人類自己。”福建省水産研究所所長林琪表示。2024年3月,全省水生野生動物救護工作會議在廈門召開,組建了福建省水生野生動物救護聯盟,主要承擔水生野生動物救護和宣傳活動;7月,福建省水産學會設立水生野生動物保護專業委員會,組織專家、學者和技術團隊研討救護工作和政策意見,併為救護聯盟提供科學、專業的指導和建議。(見習記者 莊釗瀅 肖蔚男 記者 林聞)

救助知識

遇見擱淺的海豚,我們要怎麼辦?

去年8月17日,遊客在南安五里橋畔的灘塗上發現了重傷擱淺的“樂寶”,並第一時間撥打了求助電話,為最終成功救助“樂寶”做了重要鋪墊。

近年來,海豚擱淺的情況愈發頻繁。遇到這種情況,我們應該怎麼辦?

救護專家告訴記者,切記不要輕易自行操作。海豚擱淺的原因很多,疾病、爆破、極端天氣等都可能影響海豚的回音定位系統,讓它們迷路。這時候,錯誤的救助可能會加速海豚的死亡。

首先,應觀察海豚的狀況,看它是否有明顯生病的樣子,比如身上有沒有潰爛等,如有不要靠近更不要觸摸。靠近海豚的過程中應注意保護自身安全。一方面,從側面小心地靠近,遠離具有一定攻擊性的尾鰭和嘴巴;另一方面,如果擱淺在礁石區、過於泥濘的海灘或者不熟悉的海灘,也不要前往。

其次,撥打110求助,説明海豚的狀態或者周圍是否有其他人員以及位置等,並詢問處置方法,聽專業人員指揮進行下一步。其間,應注意維護好現場秩序,過多的人以及太大的聲音可能會讓它感到害怕並掙扎或者攻擊。

如果暫時聯繫不到專業人員,可考慮按照以下步驟進行初步救助工作——

步驟一:扶正海豚,背部朝上。

站在海豚側面,過程中不觸碰海豚的頭、鰭以及尾部,只推它身體側面;如果海豚側躺,在海豚側面挖一條足夠長的溝,將海豚推到溝中,使海豚保持背部朝上的姿勢;如果海浪能衝擊到海豚,嘗試推動海豚,使其頭部或尾部朝向海浪。

注意不拖拽海豚,海豚的鰭很脆弱,拖拽很容易讓它骨折;不靠近海豚的頭部和尾部,站在海豚側面;過程中一定不要讓海豚背部的呼吸孔碰到水,進水了會嗆到,甚至窒息死亡。

步驟二:保持濕潤,避免曬傷。

找到海豚背部的呼吸孔,整個過程中避免讓水碰到呼吸孔;取布浸濕後蓋在海豚身上,通過淋水保持布濕潤;持續給海豚身上潑水,保持海豚身體表面濕潤,特別是背部、胸鰭和尾鰭。如果陽光強烈,可用傘或其他遮陽工具給海豚遮擋陽光,防止海豚曬傷。

完成以上步驟後,海豚的生命暫時不會受到威脅,應等待專業人員前往現場進行診斷,並做進一步的治療。(見習記者 莊釗瀅 肖蔚男 記者 林聞 整理)

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002