從武平紫靈芝産業化之路看福建林下經濟探索——

這株“仙草”這樣進入尋常百姓家

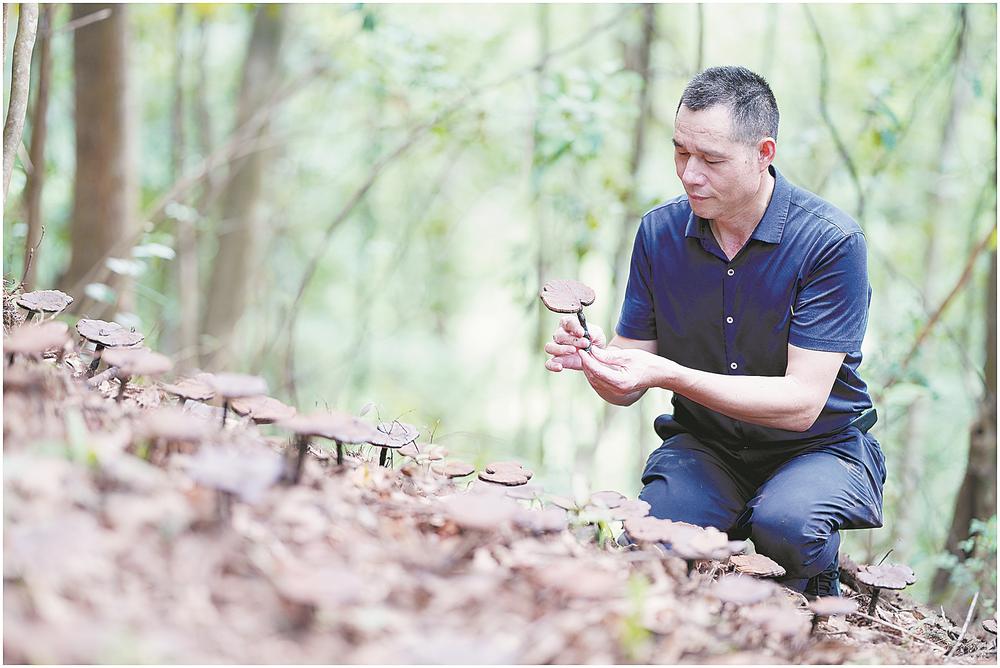

邱福平察看紫靈芝長勢。(資料圖片)

林農在學習如何種植紫靈芝。(資料圖片)

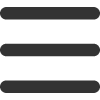

羅榮輝展示紫靈芝。黃海 攝

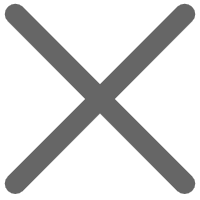

紫靈芝 黃海 攝

林下倣野生栽培紫靈芝。(資料圖片)

核心提示

在中國傳統文化中,靈芝猶如神話般的存在。

古人篤信不疑,隱匿在深山老林中的千年靈芝可解百毒,延年益壽,因此稱之為“瑞草”“仙草”。其實,所謂的“千年靈芝”並不存在。我們肉眼所見實則是它的子實體,也就是大型真菌的繁殖器官。它們成熟後若不及時採摘,便會逐步老化,遭受蟲蛀,徒留一個木質化的空殼。

對於靈芝,我們既要祛魅,也要正視其價值。現代科學研究證實,靈芝中含有靈芝多糖、靈芝三萜等生物活性成分,具有不可小覷的食藥用功效。

地處武夷山脈西南端的武平縣生態條件得天獨厚,孕育出了不可多得的野生紫靈芝資源。靠山吃山的武平人,進山入林攻克紫靈芝人工栽培技術,讓這一大自然的饋贈真正為我所用。隨著集體林權制度改革深化推進,“不砍樹也致富”成為新風尚。武平人重新帶著紫靈芝返山歸林,利用廣闊的林下空間,倣野生栽培紫靈芝,通過産業化開發,讓神話中的“仙草”走入尋常百姓家。

本期《深讀》,與你一起揭開靈芝的神秘面紗,看全國最“綠”省份如何開發“森林糧庫”。

從山下重回山上

59歲的武平人邱福平從小就與靈芝打交道。

早年,他的父親結識了一位外地來的馬戲團師傅。那時候的民間馬戲團走街串巷表演,實則是為了引流帶貨,靠販賣藥材營生。馬戲團解散後,許多人自謀出路,專職採藥賣藥。地處武夷山脈西南端的武平是一個天然大藥房,採藥人紛至遝來。

“武平多低山丘陵,氣候溫和,雨量充沛,植被多樣,野生藥材資源豐富。”邱福平説,父親跟著馬戲團師傅,學會了辨認砂仁、天門冬、金線蓮、茯苓、靈芝等道地藥材,很快成了行家裏手。在其帶動下,老家下壩鄉露冕村青壯勞動力都加入到了上山採藥大軍中。十來歲時,邱福平便跟著大人深山尋寶。

在缺醫少藥的年代,靈芝是稀罕物。

在傳統中醫藥領域,靈芝久負盛名。《神農本草經》《本草綱目》等藥學著作都有關於其藥效的記載。作為靈芝科大型真菌,靈芝種類繁多,常見的有赤靈芝、白肉靈芝、松杉靈芝等。武平以野生紫靈芝資源見長。顧名思形,其菌蓋、菌柄顏色“紫到發黑”。

“在野外邂逅野生靈芝,並不容易。”邱福平説,紫靈芝對生長條件要求嚴格,偏愛陰濕環境,多分佈在天然闊葉林中,以枯死木作為營養來源,每年七八月最熱的時候自然成熟。有一年,邱福平鑽進一大片楓樹林,躲過毒蛇、馬蜂,在一段雷擊後折斷的樹樁上,發現了一朵鮮重20多斤的大型靈芝,如獲至寶。這也是迄今為止,他採過的最大的靈芝。

當時,村民零星採集到的紫靈芝,一部分由縣裏的醫藥公司收購,一部分賣給串村走戶的貨郎,換點糖果、針線,一部分留著當救命藥材。當地有上山採食菌子的傳統,老一輩人堅信靈芝可解百毒,一旦吃到毒蘑菇,便翻出壓箱底的野生紫靈芝煮湯救急。

真正把山間瑰寶請下山,是改革開放以後的事。

1982年初中畢業後,邱福平在父親的鼓勵下,前往福州、上海等地農科院,學習香菇、鳳尾菇、毛木耳等食用菌現代栽培技術。他活學活用,將所學用到了紫靈芝上,利用天然段木人工接種,成功實現紫靈芝人工栽培。村裏的農民紛紛跟著邱福平,在大田裏搭蓋大棚栽培紫靈芝,掀起了一股紫靈芝種植熱潮。

但邱福平慢慢發現,在靈芝收購市場,野生靈芝與人工種植的靈芝“同芝不同命”——野生紫靈芝價格水漲船高,從每公斤幾十元一路攀升至上千元;人工栽培的紫靈芝,雖然在精細化管理下朵型又大又整齊,價格卻始終在低位徘徊,幹品收購價不到野生的十分之一。

“二者在成分組成上基本一致,但受到生長環境與栽培週期的影響,野生紫靈芝在靈芝多糖等有效成分積累方面確實更勝一籌。”邱福平説,過度依賴野生資源難免竭澤而漁,不可持續,他因此冒出了一個大膽的念頭,“把紫靈芝再送回山上去,利用森林空間,在天然環境下進行倣野生栽培,最大程度還原紫靈芝的原始品質”。

此時的邱福平還不知道,這種利用林下空間發展特色種植業的方式,就是日後備受推崇的林下經濟模式。

2012年,國務院辦公廳出臺關於加快林下經濟發展的意見,鼓勵廣大林區大力發展以林下種植、林下養殖、相關産品採集加工和森林景觀利用等為主要內容的林下經濟,以促進林農增收,鞏固生態建設成果,加快林業産業結構調整。第二年,“全國林改第一縣”武平被選中,成為全國首批林下經濟示範基地之一。

紫靈芝返山歸林進程,由此加速。

以新技術開發“森林糧庫”

21世紀初,武平在全國率先探索推進集體林權制度改革。這場從山下到山上的變革,首先通過分山到戶實現耕者有其山。自此,山定權,樹定根,人定心。亂砍濫伐現象成為歷史,林農造林護林熱情高漲,森林資源量質齊升。目前,武平全縣森林覆蓋率接近80%。

然而,林業經營週期短則十幾年,長則二三十年,林農守著青山難變現。如何在嚴格保護的前提下,推進森林資源多元化開發利用,真正讓綠色群山成為老百姓的幸福靠山呢?這也是深化林改的重要課題之一。“不砍樹也致富”的理念應運而生。作為森林資源非木質化利用的重要方式之一,林下經濟被寄予厚望。

養雞、養蜂、種中草藥、栽培食用菌……林下經濟的打開方式不止一種,哪一種最適合武平呢?試了才知道。

“我們通過建立示範基地的方式,探索了林藥、林菌、林花、林果、林禽等多種林下經濟形態。”武平縣林業局林業産業服務中心主任鐘德發説,以林藥為例,當地試水種植了草珊瑚、黃花遠志、多花黃精等多種産品。它們的共性是:市場效益不俗,但普遍週期長、投入大、風險高,動輒三四年才能見效益,普通小農戶往往心有餘而力不足。

相較之下,在本土擁有資源優勢與産業基礎的紫靈芝可謂林下經濟的“天選之子”。一般來説,紫靈芝菌包春季下地移栽,當年夏季就能采收,一年收兩茬,同一批菌包可連續采收三四年。短平快的産業屬性,與林下經濟“以短養長”的主張不謀而合。因此,武平在鼓勵因地制宜多元化發展的基礎上,將林下栽培紫靈芝作為重點發力對象。

下山不易,上山亦難。

“山下大棚種植與山上林下栽培,是兩種截然不同的生産模式。”邱福平説,發展林下經濟,不與糧爭地的同時,充分利用了林下空間、溫濕度優勢,節省了設施大棚的投入。由於林下栽培密度遠低於大棚種植,紫靈芝生長過程中通風透氣條件良好,病害發生率降低。因此,林下栽培紫靈芝管理相對簡單,一般無需澆水、施肥、用藥。更重要的是,在倣野生環境中長成的紫靈芝,品質接近野生産品,比起大棚種出的紫靈芝更有市場號召力。

但林下空間畢竟屬於野外環境,需要看天吃飯,不確定因素多。經過多年實踐,武平逐漸摸索出了一套成熟的林下栽培技術體系。

紫靈芝要長得好,種源很重要。廣袤的森林就是一個巨大的基因寶庫。當地廣泛收集野生紫靈芝,經過組織、馴化培養、對照實驗,從海量資源中篩選出了福建首個經過認定的紫靈芝品種“武芝2號”。如今,這個抗性強、産量高、賣相佳、有效成分豐富的品種,已經成為武平主栽品種。

紫靈芝上山前,需要在廠房完成接種。當地就地取材,將闊葉樹間伐材、枝丫材、清山材等“下腳料”物盡其用,把它們切割成30多釐米長的段木後裝袋,經高溫滅菌後,便可作為紫靈芝生長載體。紫靈芝接種通常在秋收之後,來年3月,當菌包中佈滿菌絲,它們便要開啟上山之旅,在林下空間接受大自然的洗禮。

“下地種植時,優先選擇背陰濕潤的半山闊葉林,否則容易引來白蟻啃食,影響産量。”邱福平説,紫靈芝菌包埋入土坑後,很快就將從營養生長轉向生殖生長,一叢叢菌絲體慢慢聚整合我們熟悉的傘狀模樣,也就是子實體。每年七八月,當菌蓋表面白邊消失,不再增大,逐漸增厚,菌蓋腹面色澤轉為棕褐色,開始噴射孢子粉,就到了采收期。采收完畢後,傷口癒合,紫靈芝很快又能在秋季長出第二茬,隨後自然越冬。等到來年天氣轉暖,散落的孢子與殘留的菌絲,又能利用菌包中剩餘的養分,繼續出菇。

為了提高紫靈芝産量與品質,武平還有不少技術創新。正在推廣應用中的“控氧保潔”高産栽培技術,為每一朵紫靈芝搭建了專屬小拱棚,讓紫靈芝在高二氧化碳濃度環境中生長。缺氧條件下,紫靈芝生長放緩,菇腳更長,菌蓋受泥土污染更少,賣相自然更佳。

從山上到山下,再從山下回到山上,紫靈芝逐漸邁向産業化,也引領武平林下經濟發展進程。近年來,武平通過成立紫靈芝産業發展指揮部、林下種植財政補貼、烘乾設備購置補貼、技術示範方式,大力支援紫靈芝産業發展,如今已成為全國最大的紫靈芝生産基地,去年全縣紫靈芝種植面積超4萬畝,産量約400噸,全産業鏈總産值3.5億元。早前發佈的“2023中國食用菌區域品牌價值榜單”中,武平靈芝品牌價值13.7億元。

“爆款”之後的思考

成功返山歸林,僅僅完成了紫靈芝産業化的第一步。林農不僅操心種得好不好,還關心賣得好不好。醫藥市場,自然是這味名貴中藥材的傳統舒適區。

福建山多林豐,是中藥材資源“富礦”。為培育閩産道地藥材公共品牌,福建提出了“福九味”概念,從全省2000多種中藥材資源中,甄選了9個代表性産品作為主打,其中就包括靈芝。2023年,“福九味”中藥材産業集群獲農業農村部批准建設,題中之義便是發揮集聚引領作用,全産業鏈推動“福九味”産業提質增效。憑藉紫靈芝産業基礎,武平成為全省8個項目縣(市)之一。

“項目落地以來,我們實施了良種繁育基地建設,標準化全程可追溯基地建設,産地初加工、精深加工及倉儲改造提升,品牌培育推廣等項目。”鐘德發説,當地正按照“全産業鏈開發、全價值鏈提升”的路徑,打造集種質資源保護、生産、加工、流通、科技服務於一體的有競爭力的紫靈芝産業集群。

相較于藥用開發,武平林農對紫靈芝食品市場有更大的期待。

“靈芝向來藥食兼用,既能用水沖泡代茶飲,又能煲湯,在傳統藥膳中佔有一席之地。”武平新鑫農業發展有限公司總經理羅榮輝來自武平縣萬安鎮捷文村。和邱福平一樣,他也有過上山採藥材的經歷,對紫靈芝感情深厚。2016年,羅榮輝從廈門回到老家,流轉村裏的林地,發展林下紫靈芝栽培,基地規模逐漸擴大到1500畝。得益於長期從事食品包裝的行業經歷,他看好“紫靈芝食品”這一新賽道。

在羅榮輝看來,靈芝産業化方向應當是從神話走向現實,走進大眾市場。在大健康風潮下,既有廣泛共識又有科學背書的靈芝,以健康食品姿態進入尋常百姓家,大有可為。與更常見的赤靈芝相比,紫靈芝成分組成略有不同,鮮有苦味,作為食品原料開發更有優勢。

但尷尬的身份定位,阻礙了這一進程。早在2000年版中國藥典中,靈芝便被列為法定中藥材。按照現行食品安全法規定,生産經營的食品中不得添加藥品,但按照傳統既是食品又是中藥材的物質除外,也就是我們常説的藥食同源物質。靈芝雖具有雙重功用,卻缺少雙重身份,食品開發難以為繼。

為改變這一局面,武平聯合多地多部門共同開展論證,呼籲將靈芝納入藥食同源目錄。2023年11月9日,是羅榮輝至今還清晰地記著的日子。當天,國家衛健委、國家市場監督管理總局聯合發文,為靈芝、鐵皮石斛等9種物質賦予藥食同源官方身份。難題迎刃而解,武平紫靈芝由此打開了新世界的大門。

邱福平與羅榮輝,不約而同將目光投向了紫靈芝茶開發。借鑒傳統茶葉製作工藝,經過破碎、炒制、烘乾等流程生産出來的紫靈芝茶,很快在市場上一炮而紅。除了純靈芝茶,紫靈芝與鐵皮石斛、茶葉等拼配出的産品,也擁有不少茶友。目前,紫靈芝茶已經成為武平拳頭産品。據保守估計,全縣每年出産的紫靈芝,超過一半用於茶加工。

“爆款”帶動下,紫靈芝食品大家庭不斷壯大。靈芝切片、靈芝酒、靈芝孢子粉等産品不一而足。最近,羅榮輝又嘗試跨界混搭,以紫靈芝孢子粉作為原料,開發出了紫靈芝餅乾、紫靈芝麵條等新品。武平美食界則別出心裁,將紫靈芝元素融入傳統客家膳食文化。紫靈芝燜鴿子、紫靈芝粉蒸蛋、紫靈芝粄等已成為不少本土餐館的招牌菜。

在武平業者看來,當地紫靈芝産業發展漸入佳境,但依然存在著不少短板。尤其是二産方面,現有10多家從事紫靈芝加工的企業,但生産經營規模普遍較小,加工産品初級簡單,缺乏精深加工能力,産品附加值不高。引入具有實力的龍頭企業,加大科技與産品研發力度,提升武平靈芝市場認知度,是未來産業發力重點。

邱福平的兒子邱建林,如今正慢慢捧過父親的接力棒,為紫靈芝産業注入年輕的元素。在他看來,林下經濟模式為打通綠水青山向金山銀山轉化通道提供了綠色解決方案。但在紫靈芝林下栽培實踐中,也遇到了人工成本過高等問題。在武平,人工成本佔據林下栽培紫靈芝總成本的三分之二以上。

在邱建林看來,未來紫靈芝産業應兩條腿走路。一方面,和雙孢蘑菇、金針菇等食用菌一樣,探索工廠化栽培技術,提高生産效率,實現産品品質標準可控。也只有這樣,才能滿足日益興起的下游食品加工環節對原料的需求。另一方面,堅守林下空間,以滿足高端、個性化市場需求。(記者 張輝)

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002