湄洲島被授牌認證為零碳島嶼標準試點,“福建省莆田市湄洲島既有建築綠色化改造項目”入選住建部城市更新典型案例——

如何打造零碳島?

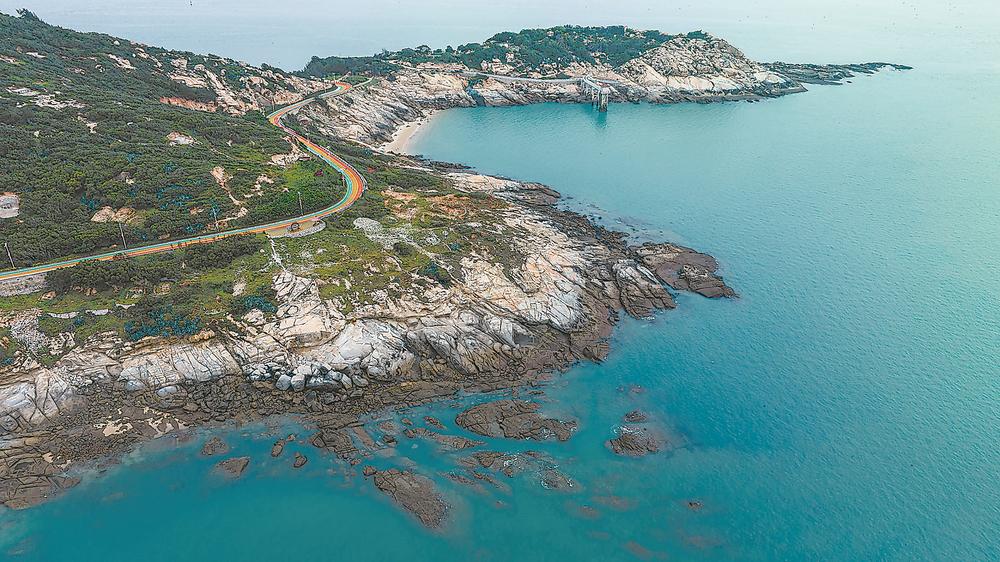

湄洲島一角

湄洲島實現垃圾分類處理。

島上污水經層層凈化後,變成中水,為湖石淉提供了景觀用水。

湄洲島正在打造零碳島。

核心提示

立足自身良好的自然稟賦和深厚的文化底蘊,依託“三分靠漁、七分靠旅”,莆田湄洲島在發展經濟過程中,選擇“綠色、低碳、智慧、宜居”模式,率先完成全國首個國家5A級旅遊景區“雙碳”規劃。

去年,省住房和城鄉建設廳等9部門聯合印發《支援莆田市湄洲島加快建設零碳示範區的若干措施》,提出“大力推進莆田市湄洲島零碳示範區建設,推進湄洲島綠色低碳轉型取得顯著成效”。在第五屆國際碳中和與綠色投資大會暨第三屆零碳城市峰會上,湄洲島被授牌認證為零碳島嶼標準試點。近日,“福建省莆田市湄洲島既有建築綠色化改造項目”入選住建部城市更新典型案例。

如何打造零碳島?如何探索海島生態實踐的樣本?在近日舉辦的莆田市湄洲島近零碳示範區試點建設調研活動上,記者跟隨住建部組織的專家學者實地走訪湄洲島,近距離觸摸湄洲島的生態底色,透過《湄洲生態零碳島總體規劃方案》,了解湄洲島的零碳未來。

赴一場生態之旅

暮春時節,湄洲島滿眼“綠色”。

宮下碼頭,湄洲島的登島處。隨著汽笛聲響,輪渡緩緩靠岸,旅客經過一條延綿數十米的“彩虹”風雨連廊,登上島嶼。

“這可不是普通的廊道。”耳畔響起國網湄洲島供電公司副總經理蔡哲的聲音,“連廊採用最新型的BIPV光伏建築一體化技術,與碼頭建築巧妙融合,兼具實用與綠色美觀。”

二氧化碳減排約4992噸、碳污染排放約減少1362噸,相當於節約標準煤約1752噸……看似普通的廊道卻蘊含“玄機”。而這只是湄洲島上已建成的23個光伏發電項目中的一個典型案例。

至目前,島上的光伏項目累計裝機容量約1300千瓦,年發電量約169萬千瓦時,實現綠電在海島旅遊、生産、生活等全場景覆蓋。

其實,從踏入湄洲島開始,“生態風”就撲面而來——

道路上的新能源汽車、觀光車、公交車穿梭不息,成為遊客探索湄洲島的首選“綠色坐騎”。“全島已實現公共交通全電綠色出行,共投運約800輛北斗三號共用電單車、1700余輛共用自行車等。全省首個落地海島的充電站織就了一張‘3公里充電圈’的便捷網路。”蔡哲説。

記者坐上湄洲島的新能源觀光車,只見近處道路兩旁的樹木鬱鬱蔥蔥,遠處海上的紅樹林生態公園呈現出獨特的海洋“綠肺”景觀。

截至去年底,湄洲島綠化覆蓋率61.66%,位居全國海島前列。

四面被海水包圍的島嶼,如何同時滿足生産生活用水?

“答案就在湄洲島的中水回用工程建設,污水實現‘全收集、全處理、全回用’。”湄洲島建設交通局局長陳建國説。

原來,全島已建成163公里的污水管網和70公里的雨水管網,實現污水100%納管和雨污分流。同時,通過中水回用系統處理後的尾水可“二次利用”,用於綠化灌溉、道路清洗、農業澆灌等,實現污水100%“不浪費”的迴圈利用。此外,中水補充至湖石淉、紅樹林公園等水系,激活全島水網迴圈。“這背後還得益於綠電賦能‘中水回用工程’,讓迴圈用水量達到全島用水量的50%。”陳建國説。

交談間,記者來到湄洲島的污水處理廠,只見泵站、監測儀在高速運轉。“整個污水廠白天90%的用電來自島上光伏發電系統。”污水處理廠負責人梁子隆説。

傍晚時分,記者行走在全長1240米的環島北路的彩虹路上,放眼望去,落日余暉將大海塗抹成一片金色;遊客在輕柔的海風中,沿著彩虹路騎行、漫步。網紅打卡點“雲瀾灣”民宿也充滿“綠色”,該民宿採用了全電廚房和空氣能熱水器等節能環保設施。“不僅減耗降本、安全可靠,而且整個民宿也變得更加精緻。”民宿主理人黃美麗説。

“目前,全島已有超過500家民宿完成全電廚房改造,平均用能成本僅為液化氣的1/4。”陳建國説。

夜幕降臨時,湄洲島開啟了另一種模式:儲能電站將白天盈餘的“綠電”注入電網;海上風電在不停捕捉夜風的動能,為海島新的一天注入新的能量與活力。

距離零碳,還有多遠?

業內人士指出,海島處於海陸相互作用的敏感地帶,兼具海洋和陸地綜合的生態空間,具有獨特的生態系統特徵。海島的綠色低碳發展是海洋強國戰略的重要內容,也是我國引領全球氣候治理的重要領域。

縱觀全國,眼下,除湄洲島外,還有海南博鰲的東嶼島、湖北襄陽的魚梁洲、上海崇明的橫沙島、山東青島的靈山島等,都在因地制宜探索不同的島嶼減碳路徑。

近年來,湄洲島圍繞建築綠色化、園林景觀生態低碳化、可再生能源利用、固廢資源化處理、水資源迴圈利用、交通綠色化、運營智慧化、新型電力系統建設等方面,積極打造智慧零碳島。

所謂零碳,不是完全不排放二氧化碳,而是通過計算溫室氣體排放,設計方案抵減碳足跡、減少碳排放,直至達到碳的相對零排放。

作為零碳島嶼標準試點,今日的湄洲島更接近“近零碳島”。從數據來看,2023年,湄洲島減碳2.5萬噸,約佔全島實際碳排放量的61%。

但湄洲島的目標,是零碳島。距離零碳,湄洲島還有多遠?

住建部組織的專家學者對湄洲島創建近零碳示範區工作進行實地調研、科學論證後認為,湄洲島具備建設生態零碳島的自然、社會與空間形態,優勢明顯。同時,也存在資源和供給短板,面臨著生態環境壓力等多維挑戰。

專家發現,島內交通仍以燃油車為主,新能源車佔比不足20%;文旅領域因旅遊旺季集中用電激增,峰值負荷超日常3倍,加之輪渡與景區觀光車輛年消耗柴油超500噸,形成“季節性負荷+供應鏈碳足跡”雙重壓力。

中國工程院院士、中國建築設計研究院總建築師崔愷認為,湄洲島碳減排雖然具備一定的基礎和優勢,但也任務繁重,除了充分利用島上的風能、太陽能資源之外,還要對既有的建築進行改造。“現有建築的改造量較大,應先做典型案例和示範項目,此外還應該制定系統化、可實施的島則和公民守則,引導大家按照規則執行,共同朝著節能、環保、零碳的目標努力。”

日本工程院院士、福州大學建築與城鄉規劃學院院長沈振江指出,湄洲島建築的碳排放總量佔全島碳排量的一半。可見,建築的碳減排在零碳島建設中非常重要。“可以借鑒日本的零碳建築設計,在被動設計、主動設計和工作生活方式三個方面發力,減少建築本身對能耗的影響;同時,通過對硬體設施的改造提升以及對人們工作生活方式的改變來實現節能。”

具體到建築的改造,中國民居建築大師、福建省勘察設計大師黃漢民盛讚莆田民居,他提到要從傳統建築中學習,利用自然形態達到節能目的。“傳統建築中有許多簡單且有效的節能方法,值得在現代建築中借鑒。如,莆田的傳統民居有凸窗和美人靠設計,這種向外突出的建築結構可以充分利用自然風達到更快速降溫的效果,從而實現節能。”

量身定制,打造零碳島

自2020年9月我國明確提出“雙碳”目標後,關於零碳的研究迅速升溫。去年11月,由中方主辦的“國際零碳島嶼合作倡議”發佈會向世界發出《國際零碳島嶼合作倡議》,探索成立國際零碳島嶼合作組織,攜手推進島嶼氣候治理;今年政府工作報告提出“積極穩妥推進碳達峰碳中和”,首提“零碳園區”。這些都在不斷拓展零碳實踐。

從“近零碳”到零碳,湄洲島如何實現跨越式發展?在當天的調研交流會上,中國建築集團編制的《湄洲生態零碳島總體規劃方案》(下簡稱《方案》)給出了解決的路徑。

《方案》圍繞“打造綠色、低碳、可持續的島嶼生態系統”,將通過統籌運用清潔能源、節能減排、生態修復等手段,實現能源消費、交通運輸、建築、農業、固廢處理等總體零碳排放,構建“全要素覆蓋,全鏈條協同,全過程統籌”框架。

據中國建築集團雙碳辦副主任、住建部科技委建築節能與綠色建築專委會委員李叢笑介紹,湄洲島最終要實現三“零”、二“降”、八個“100%”。“全島運作階段零碳,固廢零排放,污水零外排;建築本體能耗下降20%,交通能耗下降36%;島內新能源充電站覆蓋率、智慧燈桿主幹道覆蓋率、可再生能源替代率、新建綠色建築比例、污水再生回用率、可堆肥垃圾就地資源化利用率、全島紅樹林經濟化比例、智慧化運維覆蓋率均為100%。”

具體怎麼做?文旅應秉持先進的綠色旅遊觀念,運用數字化手段展現媽祖文化;充分利用太陽能和風能;探索建設星級綠色建築、超低能耗建築;實現交通能源清潔化;建設光儲充放超充站……

“比如,新建建築要建成綠色建築,對既有建築進行改造後大約比現狀節約運營能耗20%以上;再比如,對水資源和固廢資源進行迴圈利用,安裝光伏、風電等可再生能源利用設施,通過低碳建設與運維技術提升,工程建設碳消耗在一定週期達到平衡後,即可實現全島的零碳運作。”李叢笑説,該項目依託中建集團全産業鏈能力,整合智慧能源、綠色建築、智慧交通等先進技術,是建設零碳島的有效方法。

“我們有明確的分階段目標,未來,希望在遊客量增加、旅遊收入增長的情況下,文旅碳排放增量要控制在既定的目標內,實現全島文旅項目‘增量不增碳’‘存量做減碳’。”李叢笑説。

離島之際,記者從生態雙碳監測平臺的巨幅螢幕上看到了實時監測的全島碳排放數據:碳排放總量16817噸、凈排放總量11098.5噸……此時,無形的能源與碳足跡“具象化”了。湄洲島通過以電、氣、油、煤等能源消費數據為核心,結合污水處理、交通出行、建築能耗等多維度信息,構建起“雙碳”數字孿生系統與全島碳排放“基因序列”網路。這不僅可實時查看各行業、企業的能源消費結構及碳排放軌跡,還能動態追蹤到減排進展狀況。

“未來,這張螢幕的數據或將達到一種理想狀態:綠色能源的完全使用以及高效的節能措施,再加上公眾綠色低碳意識的提升,將促使污染物排放不斷減少,湄洲島將真正變成零碳島。”李叢笑説。(記者 林霞 見習記者 陳陽陽/文 記者 林熙/圖)

記者手記

全空間、全要素、全週期推進零碳島建設

2024年11月,湄洲島零碳島嶼發展案例亮相第29屆聯合國氣候變化大會(COP29),大會上發佈的《零碳島嶼評價標準》,將評價結果合理劃分為低碳、近零碳、零碳三大零碳島嶼星級,為零碳島嶼的建設和推廣提供科學指南。

作為國家首批“和美海島”,湄洲島經過多年治理,生態環境品質全面提升,水系生態治理卓有成效,綜合實力實現躍升,具備建設生態零碳島的生態修復基礎。在生態方面,目前島上已建成覆蓋全島的污水管網以及中水回用工程,建成以湖石淉為核心綜合整治周邊水系,建成佔地超過千畝的大型生態濕地公園;在綠色能源方面,島上已構建新能源體系,隨處可見光伏發電的應用;建設多端互聯低壓柔性微電網,實現光伏發電與居民用電的智慧調配。

加快零碳島建設,湄洲島勢在必行。根據規劃,湄洲島將按照島岸一體全空間、全要素、全週期進行系統謀劃推進,進一步在零碳技術、零碳産業、零碳鄉村、零碳人居等方面探新路,積極在文旅、能源、零廢、建築、交通、科技、農漁等領域打造一批示範項目,從全島全要素的視角實現環境自然、建築綠色、能源零碳、廢物盡用、運營智慧。同時,以零碳化為契機,推動文旅要素與服務系統更新升級,探索人、海、産、城融合的湄洲島綠色發展之路。

追“新”逐“綠”,湄洲島的變化有目共睹。如今,島內“景-鎮-村-海”空間四大形態組合度好,生態零碳島的空間關係協調。湄洲島進一步打造綠色、低碳、可持續的島嶼生態系統,不僅能為福建眾多島嶼提供可參考和借鑒的範本,還能為全國乃至全球生態治理提供示範作用。(林霞 陳陽陽)

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002