隨著國産大規格鮑魚問世,我省建立了國內最為齊全的鮑魚活體種質資源庫,一條海洋水産養殖的千億産業鏈正在崛起

鮑魚産業“春天模式”開啟

東山養殖戶養出400多克的大規格鮑魚——皇金鮑。

大鮑魚豐産,養殖戶在製作幹鮑。

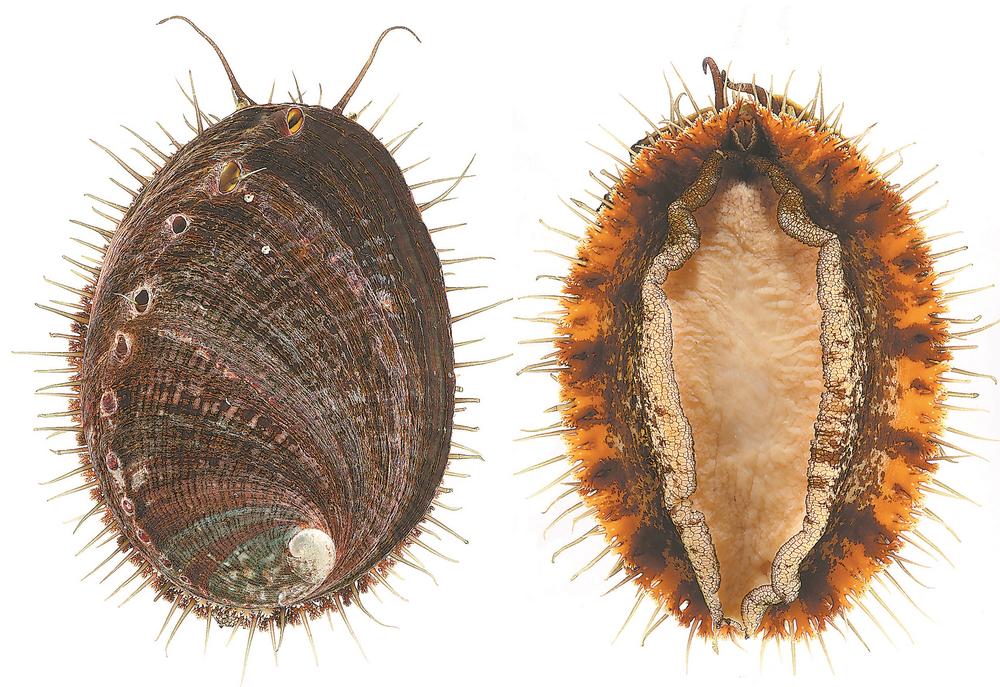

綠盤鮑

廈大科研團隊在實驗室裏培育鮑魚新品種。

鮑魚珍珠製作的飾品

用鮑魚製作的高端菜肴 本版圖片均為資料圖片

核心提示

世界鮑魚看中國,中國鮑魚看福建。福建作為我國第一養鮑大省,鮑魚年産量佔全國市場的80%。但過去,國內大規格精品鮑魚市場長期被國外野生鮑所佔據,成為“卡脖子”難題,價格昂貴,普通家庭消費難以承受,如何讓“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”?

近年來,在廈門大學海洋與地球學院柯才煥教授團隊的努力下,“可以長到500多克”的國産大規格鮑魚——綠盤鮑橫空出世。“綠盤鮑的問世,進一步優化了我省養殖鮑産品結構,對我國鮑魚産業提質增效和轉型升級意義重大。”福建省水産技術推廣總站站長李水根説。

以這一品種改良為契機,中國鮑魚養殖業“大IP”的出現,還催生了高端國産幹鮑及衍生産品、鮑魚珍珠等産業新業態,隨著鮑魚全程南方養殖和南北接力養殖的逐步完善,鮑魚智慧化、標準化深水養殖設施陸續投用,以及國內最為齊全的鮑魚活體種質資源庫的建立,一條海洋水産養殖的藍色千億産業鏈正在崛起。

一種鮑魚突破性新品種的誕生

探究福建鮑魚的品種改良,要從廈門大學海洋與地球學院柯才煥教授的水産養殖情懷説起。

1982年大學畢業被分配到寧德的閩東水産研究所,柯才煥最開始研究的不是鮑魚,而是對蝦和大黃魚種苗培育,他曾對1985年首批大黃魚人工育苗技術突破作出重要貢獻,其後開始轉向海洋貝類種業研究。

1995年,柯才煥敏銳覺察到國內鮑魚産業迅猛發展的勢頭,開始嘗試研究鮑魚幼體的附著和變態機制。在進行鮑魚養殖場的實驗研究以及多次對産業的實地調研後,柯才煥意識到,鮑魚産業亟需解決的問題並非提升幼體的附著變態率,而是品種改良。

“當時福建雜色鮑産量很大,但遺傳育種卻是一片空白,所以我就著手進行相關研究,並於2001年成功爭取到國家863計劃課題,這是我做鮑魚育種研究的開始。”

研究日深,行業癥結浮出水面。

2000年後我國鮑魚主養種轉向皺紋盤鮑,在福建海區養殖發展很快,但隨著養殖規模的增大,養殖週期長、度夏成活率低和缺大規格鮑成為制約産業高品質發展的“卡脖子”問題。

“鮑魚高品質和高價值主要是通過以大規格鮑為原材料製成的幹鮑體現出來的,但遺憾的是,綠盤鮑新品種誕生前,國內大規格鮑魚市場完全被國外壟斷,每年從各種渠道進入中國市場的大規格鮑魚,南非約2800噸、澳大利亞約1000噸、紐西蘭幾百噸,總計4000多噸,每公斤進口價格高達800~1000元,主要用於高端宴請和製作幹鮑的原料,尋常家庭難以企及。”柯才煥説。

十幾年前,一部熱門港劇《溏心風暴》席捲螢幕。“不僅在港劇中,在現實生活的豪門盛宴餐桌,也必有鮑參翅肚,其中的高端鮑魚食材清一色為歐美進口的大規格鮑,這項進口每年都要花費大量外匯。”

如何填補國內産業空白,讓大規格鮑魚走上尋常百姓的餐桌?

柯才煥帶領團隊潛心鑽研,以2007年引自美國、經多代選育獲得的綠鮑為母本,以經4代群體選育獲得的皺紋盤鮑選育係為父本,突破一系列技術問題,歷經11年努力,終於研發出了“綠盤鮑”國審新品種。

經多地養殖對比試驗結果表明,新品種生長速度提高50%~100%,較皺紋盤鮑提高50%以上,耐溫性能高出皺紋盤鮑2.26℃,養殖週期明顯縮短,生長規格比普通鮑魚大一倍以上,可以輕易養成單個個體超250克的大規格鮑,30%能生長到500克以上。

綠盤鮑在高溫下的生長優勢尤其明顯,養殖戶在海上吊養30個月的比較實驗結果表明,綠盤鮑生長速度比傳統的皺紋盤鮑高出2倍以上。實驗和生産實踐還證實了綠盤鮑回交種即“綠雜”也表現出雜種優勢,這意味著,“綠雜”可作為派生良種使用。

同時,在28℃時,綠盤鮑的餌料系數僅為皺紋盤鮑的59%,表現出顯著的餌料轉化率優勢、更強的耐低氧能力,對哈維氏弧菌的耐受性也明顯強于皺紋盤鮑。

綠盤鮑新品種及其派生良種“綠雜”破解了我國鮑魚産業發展三大瓶頸問題,一經問世,便深受養殖戶的歡迎,目前已快速轉變為我國鮑魚養殖産業的主導良種,良種覆蓋率在70%以上,有力推動了我國鮑魚産業的高品質發展。

2020年,綠盤鮑被評為中國農業農村重大新成果十大新産品,是當年度唯一的水産類新産品;2023年被遴選為國家農業主推品種。其研究成果“鮑遠緣雜交育種技術與産業化應用”榮獲2020年度福建省科技進步獎一等獎。

2019年5月在珠海舉辦的“尋找中國最大鮑魚”活動中,福建莆田養殖的一隻重達702克的綠盤鮑奪得“鮑王”美名。

“綠盤鮑長得快、耐高溫、長得大、餌料轉化率高,高溫期的肥滿度和出肉率均顯著高於皺紋盤鮑,可延長銷售季節,填補淡季市場,更受市場歡迎。”柯才煥表示。

緊握鮑魚養殖業的良種“晶片”,福建鮑魚的春天來了。

一次水産養殖行業困局的破解

“每年4月下旬到6月初,是鮑魚北上的時光,公司兩艘5000噸級專業運輸船‘永豐1號’和‘永豐3號’此時開始忙碌,將100萬籠左右的鮑魚苗和半成品鮑魚運到山東榮成,在那裏生長半年多後,11月左右再全部運回福建。這就是富有中國特色的‘南北接力’鮑魚養殖。”中國水産流通與加工協會鮑魚分會執行會長、福建中新永豐實業有限公司董事長吳永壽説。

中國是世界第一養鮑大國,佔全球産量的90%。福建作為鮑魚主養區,佔全國産量的82.7%,年産值約200億元,鮑魚是福建省産值第一的海水養殖種類。其中,皺紋盤鮑是人工養殖鮑魚的主要品種。

“皺紋盤鮑原産在溫帶的黃海、渤海,大跨度南移亞熱帶的福建後雖迅速發展,卻受原有生態習性所限,度夏死亡率較高,每年夏季均有局部養殖海域發生無顯著病徵的暴發性死亡,成為困擾福建鮑魚養殖産業發展多年的主要瓶頸之一。”廈大科研團隊成員黃妙琴説。

能否利用南北溫差交叉養殖解決這個問題?山東榮成最早做了嘗試,在我省莆田市建立養殖基地,探索在冬季“北鮑南養”。受此啟發,福建的鮑魚養殖戶借鑒這一先進經驗,反季節轉場到榮成養殖,避開夏季南方水溫高和多颱風的影響。

從2004年開始,莆田、霞浦、寧德、連江等地的養殖戶,陸續與山東榮成的鮑魚養殖企業合作,開展鮑魚南北轉場、冬夏對調養殖合作。

“南鮑北養”的優勢是顯而易見的。吳永壽説,鮑魚養殖要求海域水溫保持在15℃~25℃之間,夏天福建水溫高,不適宜鮑魚生長,而北方的山東海域水溫正合適。每年5月,鮑魚苗運到山東榮成“避暑”,11月底運回連江縣苔菉鎮“越冬”,第二年夏天,再運到榮成養殖。

為了解決運輸問題,中新永豐公司在2016年投資3200萬元,配備兩艘先進的5000噸級專業運輸船“永豐1號”和“永豐3號”,還配置了先進的噴淋式供水系統,可直接引入海水迴圈,運輸途中鮑魚成活率接近100%。

南北接力養殖,不但可規避高溫、颱風、赤潮的影響,跟傳統養殖方式比,南北接力養殖的鮑魚生長速度快、成活率更高、産量更高、品質口感更好。

南北接力養殖的方式,對大規格鮑魚綠盤鮑的養殖來説,同樣受益巨大。柯才煥表示,在南北接力養殖模式下,鮑魚長期在適宜的水溫下成長,對個體的成長非常有利,比起全程在南方或者全程在北方養殖的鮑魚而言,其生長速度更快,長出來的個體更大,大體上生長速度要快了30%左右,對廣大養殖戶而言,節省了時間成本,市場競爭力隨之得到提高。

“大規格鮑魚品種面世,耐高溫問題緩解,養殖週期縮短,給産業帶來革命性的變革,對於我省鮑魚養殖、鮑魚産業轉型升級等都具有重要的現實意義。”吳永壽説。

一個海洋種質資源庫的建立

種質資源是育種的基礎。在致力於培育鮑魚養殖良種的同時,多年來廈大科研團隊構建了國內最齊全的鮑魚活體種質資源庫,並開展重要經濟性狀的遺傳鑒定,為鮑魚的良種培育奠定了厚實的種質材料基礎。

“我們十分重視鮑魚活體種質資源庫的建設,一是收集來自國內外的各種鮑魚優良種質,二是挑選和培育具有優勢性狀的品係,三是建設種質活體保存設施,確保優良種質能夠傳代和保種,為新品種培育提供豐富的種質保障。”柯才煥説。

日前,農業農村部公佈新一輪國家級水産良種場批准名單,廈大科研團隊的合作企業晉江福大鮑魚水産有限公司獲批為國家級皺紋盤鮑良種場,成為省內首家正式入編“國家隊”的水産良種企業。

種業是水産養殖的“晶片”,能入選鮑魚種業的國家隊,廈大團隊和福大鮑魚水産公司精心打造的鮑魚活體種質庫發揮了重要作用。據介紹,該種質庫現保存有鮑魚種類4種12個群體、選育係和雜交種近20個、家係320余個,擁有國內外最豐富的鮑魚活體種質資源。

福大鮑魚水産公司的項目負責人王權介紹説,鮑魚活體種質庫的建成,為新品種的持續培育提供了豐富而可靠的育種材料。目前,公司已形成了綠盤鮑、西盤鮑和“福海1號”皺紋盤鮑苗種産品高、中、低三個層次相結合的産品體系,年産良種鮑苗3000萬粒,為終端市場提供綠色、安全、健康的鮑魚良種。

福建鮑魚育種一枝獨秀,得益於科研、企業研發團隊多年來對種質資源的持續追求。

據廈大團隊駱軒博士介紹,鮑魚活體種質資源庫建立了4種快速鑒定鮑魚種質的分子標記技術,並完成了皺紋盤鮑、雜色鮑、西氏鮑、綠鮑和綠盤鮑的全基因組精細圖譜繪製。

目前,該種質庫已匯集並保存了國內最為齊全的鮑類活體種質資源,建成福建省鮑魚種質保存與遺傳育種中心和福建省特色水産品種質資源保護利用與共用平臺,並成為海水養殖生物育種全國重點實驗室種質平臺的組成部分。

福建省水産原良種審定委員會委員、福建省水産研究所研究員曾志南説:“廈大團隊建立的鮑魚活體種質資源庫包含的種質十分豐富,規模之大國內外罕見,有效解決了我國鮑魚種質資源匱乏問題,為鮑魚系列新品種培育提供了源源不斷的育種材料。”

一條藍色千億産業鏈的崛起

業界表示,真正體現鮑魚價值的是規格大小,大規格鮑魚製作的幹鮑,才是真正體現鮑魚美味和高價值的最高層次。

柯才煥説,5公斤左右鮮鮑才能製作成0.5公斤幹鮑,因此需要3頭鮑以上的個體,才能製作出達到市場要求的幹鮑,過去我國養殖的主導種皺紋盤鮑為中型鮑,很難達到製作幹鮑的規格,這導致幹鮑價格居高不下,普通幹鮑價格在每公斤幾千元至數萬元,而國外極品幹鮑曾經達到20萬元/公斤的天價。

綠盤鮑出現後,這個産業難題迎刃而解,可以輕易養成3頭鮑以上的大鮑,已有養殖戶養到達1公斤的個體,這給産業鏈條延伸拓展了巨大的空間。

在福建閩銳寶海洋生物科技有限公司生産車間裏,記者看到,工作人員正給鮑魚去殼、清臟、洗凈、烘乾、包裝。“精深加工做成幹鮑後,價值還會大幅提升。”公司相關負責人翟敏表示,目前鮑魚消費仍以新鮮活體為主,隨著生活水準提高,鮑魚凍品和加工産品未來將成為消費主流,消費佔比有望從現在的10%提高到50%,預計未來幹鮑市場還有數萬噸的消費增長空間。

總部、研發、銷售都在廈門的這家企業,在漳州東山、廣東惠來等地建有苗種繁育基地和海上養殖基地,年産優質鮑苗5000萬粒以上,養殖成品鮑200萬粒以上,還擁有4000平方米鮑魚活體種質保存庫及育種車間與性狀測試平臺,發展潛力很大,行業前景看好。

鮑魚産業鏈的上游産業同樣迅猛發展。鮑魚餌料以大型海藻龍須菜和海帶為主,我國的鮑魚養殖集中在福建沿海,以海上吊養為主,每年要消耗300多萬噸、約50億元的鮮海藻,龐大的海藻養殖業海帶、龍須菜價格,高度依賴於鮑魚養殖。

“在我的家鄉莆田南日島,那裏的漁民用龍須菜、海帶、紫菜三類海藻來餵養鮑魚,餵養成本高。南日島年養殖鮑魚在5000噸左右,所需要的海藻數量極為龐大。”廈門市島之原生物科技有限公司總經理黃文美説。

“我們研發的鮑魚高值化利用技術,獲得鮑魚多肽,提供給安井魚丸作為食品配料,市場潛力很大。2022年,這項技術還獲得了福建省科技進步獎一等獎。”黃文美更專注于鮑魚的精深加工領域,通過萃取鮑魚多肽和鮑魚多糖,運用到食品保健品中作為配料。

黃文美表示:“在預製菜新賽道上,鮑魚的加工産品如鮑魚罐頭、佛跳墻、大盆菜等等,隨著預製菜産業浪潮的興起,發展迅猛、市場廣闊。”

記者了解到,在國際上首次實現遠緣雜交鮑魚大規模産業化養殖後,目前綠盤鮑及其派生良種在我省的良種覆蓋率達70%以上,還催生出了其他新業態,珍珠産業就是其中之一。

“你看,這種珍珠顏色是藍綠色的,普通珍珠培育沒有這種顏色,觀賞和利用價值很高。”在漳浦養殖基地內,廈大科研團隊成員遊偉偉介紹説。不久前,廈大科研團隊經過多次試驗,在植核後經18個月的培育,共育成鮑魚珍珠(馬貝珠)7670粒,並通過專家現場驗收,這意味著我國國內首批鮑魚珍珠培育成功。

“大規格鮑魚適合培育珍珠,經過幾年研究,珍珠培育流程基本走通,我們的成珠率達到了50%以上,還開發了一個3D列印的技術,珠核可以列印出各種不同形狀,這為鮑産業鏈條的延伸又提供了一個新方向。”

作為我國重要海水養殖種類之一,2022年我國鮑魚養殖産量22.8萬噸,約佔全球90%,産業鏈年産值約400億元。鮑魚作為我省海水養殖産值最大的單品,已成為我省水産業最閃亮的名片之一。

隨著鮑魚眾多上下游産業的拓展、延伸,一條千億級別的海洋藍色産業鏈正強勁崛起。(記者 陳挺)

掃碼關注中國福建微信

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP

閩公網安備:35000899002

閩公網安備:35000899002